经典的倒排索引 - Finite State Transducers (描述篇)

倒排索引是搜索引擎中最核心的数据结构之一,正因为有了倒排索引,搜索引擎才能高效地处理海量文本数据。目前工程里常见的实现大致有三类:

- 基于哈希表的倒排索引

- 基于FST的倒排索引

- 基于跳表的倒排索引

本文将首先介绍倒排索引不同实现方式的优缺点,然后重点介绍基于 FST 的倒排索引的原理及实现方式。

倒排索引的对比

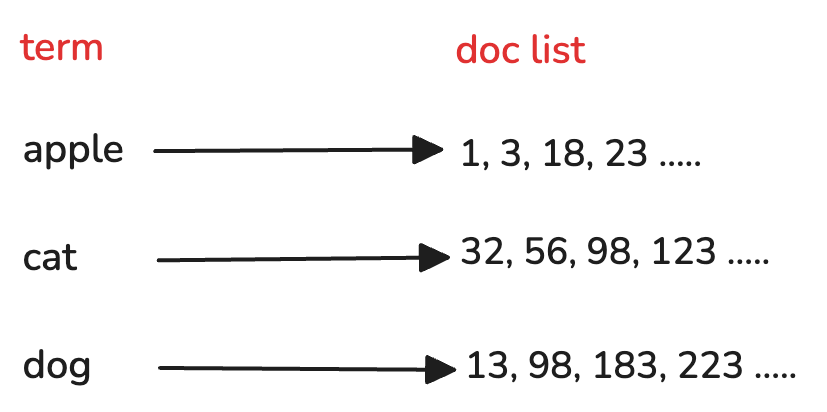

首先我们先明确一下本文所说的倒排索引,它存储的键值对是什么? 在教科书中,我们会将term作为键,将包含该term的文档ID列表(posting list)作为值。如下图所示

但是在具体实现中,我们往往并不会将整个文档ID列表存储在倒排索引中,因为文档数量非常庞大,如果把整个文档ID列表作为值存储在倒排索引中, 会导致倒排索引所需要的存储空间过大,无法常驻内存中,从而影响检索效率。因此倒排索引通常设计为两层结构。

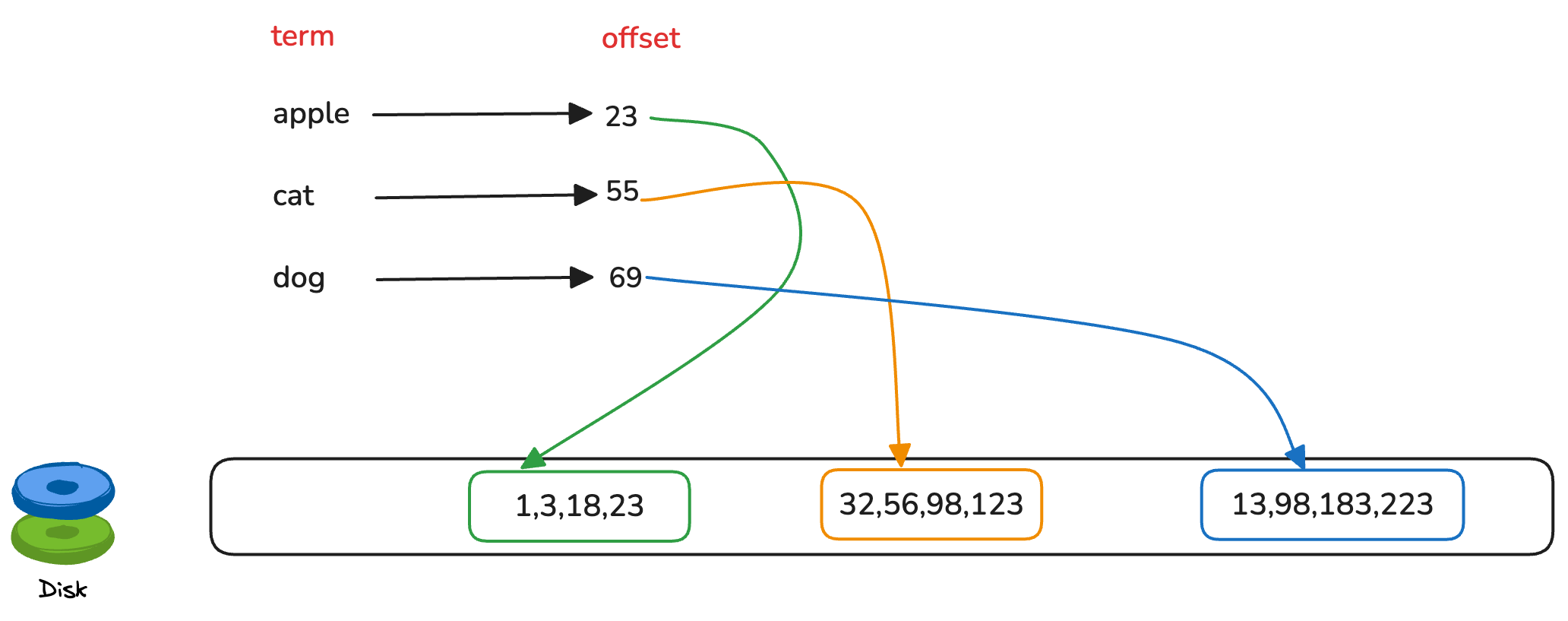

- 第一层: 倒排索引, 存储

term以及对应的文档ID列表在磁盘上的偏移位置(offset) - 第二层: 磁盘上的文档ID列表, 存储实际的文档ID列表, 可以由倒排索引中的offset定位

大概的结构如下图所示

因此本文所说的倒排索引,实际上是指倒排索引的第一层结构。它的键值对为term以及对应的文档ID列表在磁盘上的偏移位置(offset)。

为了方便理解,我们假设倒排索引的数据结构,即为存储<string, int>的键值对.

在明确了这一点后,我们来对比一下不同实现方式的优缺点。

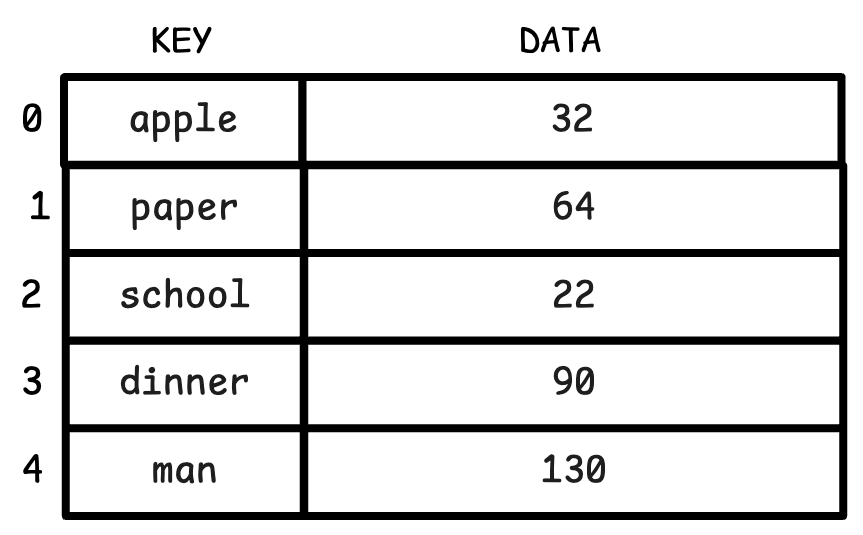

基于哈希表的倒排索引

使用哈希表实现倒排索引几乎是每个人的第一反应,因为这个使用场景完美契合哈希表的特点。 实际上,很多搜索引擎也的确是使用哈希表来实现倒排索引的。

但这种方式有一个天然短板,那就是哈希表无法高效的进行前缀搜索。

在搜索的场景中,前缀搜索是一个非常常见的需求。 例如,当用户在搜索框中输入”app”时,我们希望不仅能够匹配到”app”, 还希望搜索框中可以联想出”apple”, “application”等单词,

这样可以提升用户的搜索体验。可是由于哈希表并不是有序的,我们没有好的办法来进行前缀搜索。

不过哈希表的优势也明显:查找和构建都很快。

基于跳表的倒排索引

跳表有序,天然支持前缀/范围查询,因此,如果我们需要一个支持增删改的倒排索引,那么跳表是一个不错的选择。很多搜索引擎都会用跳表作为增量数据的倒排索引。 但是跳表相较于哈希表,查找速度会慢一些。

基于FST的倒排索引

FST 是Lucene中使用的倒排索引实现,但国内许多大厂自研的搜索引擎往往不使用 FST 作为倒排索引的实现方式,主要原因有以下几点:

- 认为FST速度不够快, 不符合高性能搜索引擎的要求

- FST对插入的顺序有要求,不支持实时的修改 (后面会详细说明)

但 FST 的优势也非常明显:

- 占用的内存非常小

- 支持高效的前缀搜索

- 速度适中, 它的时间复杂度为 O(m), m为term的最大长度, 与term的数量无关.

因此 FST 非常适合作为全量数据的倒排索引实现方式,尤其是在内存资源有限的场景下。

FST的概述与实现

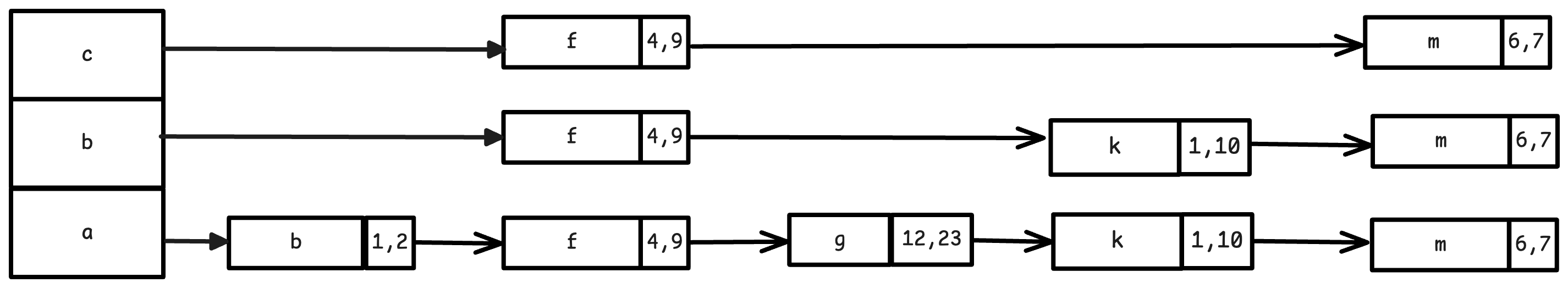

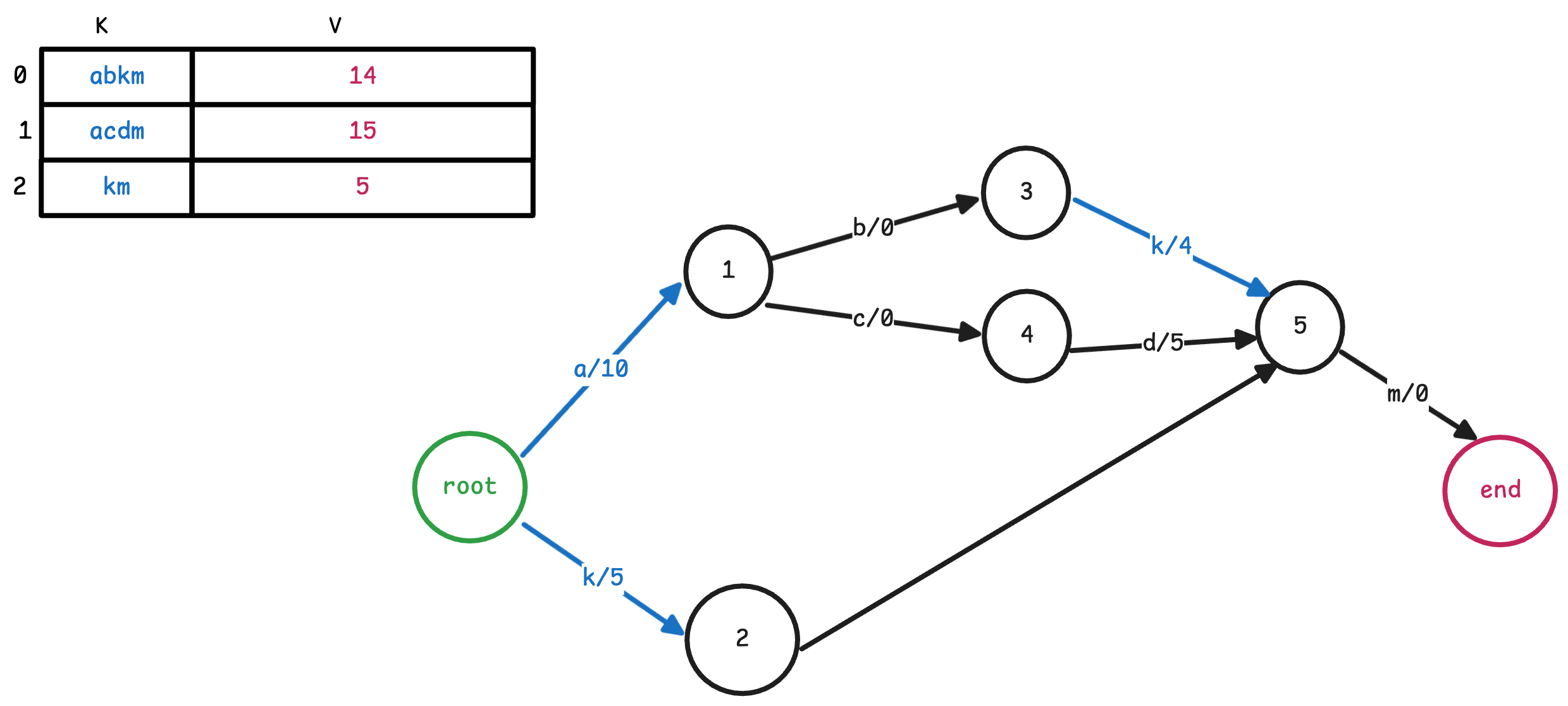

下面我们来详细介绍 FST 的原理及实现方式. FST 可以被认为是一个压缩的 Trie 树。区别在于Trie树是通过复用前缀来节省空间,而FST在Trie树的基础上,更进一步,通过复用后缀进一步节省空间。

我们可以通过下面的图片来直观感受一下FST和Trie的区别.

从图中我们可以看到,FST通过复用后缀,显著减少了节点的数量,从而节省了内存空间。但是从本质上来讲,FST和Trie是类似的,都是通过有向无环图(DAG)来存储字符串集合。 下面将分别从搜索和构建两个方面来介绍 FST 的原理。FST 的搜索显著简单于构建,因此我们先介绍搜索。

FST的搜索

在讲述FST的搜索之前,我们首先介绍一下组成FST的各个部分。

边

FST的边是有向的,从一个节点指向另一个节点。每条边都包含以下信息:

- label: 边的标签,表示这条边所代表的字符

- target: 这条边所指向的目标节点

- output: 这条边所携带的输出值(值 >= 0)

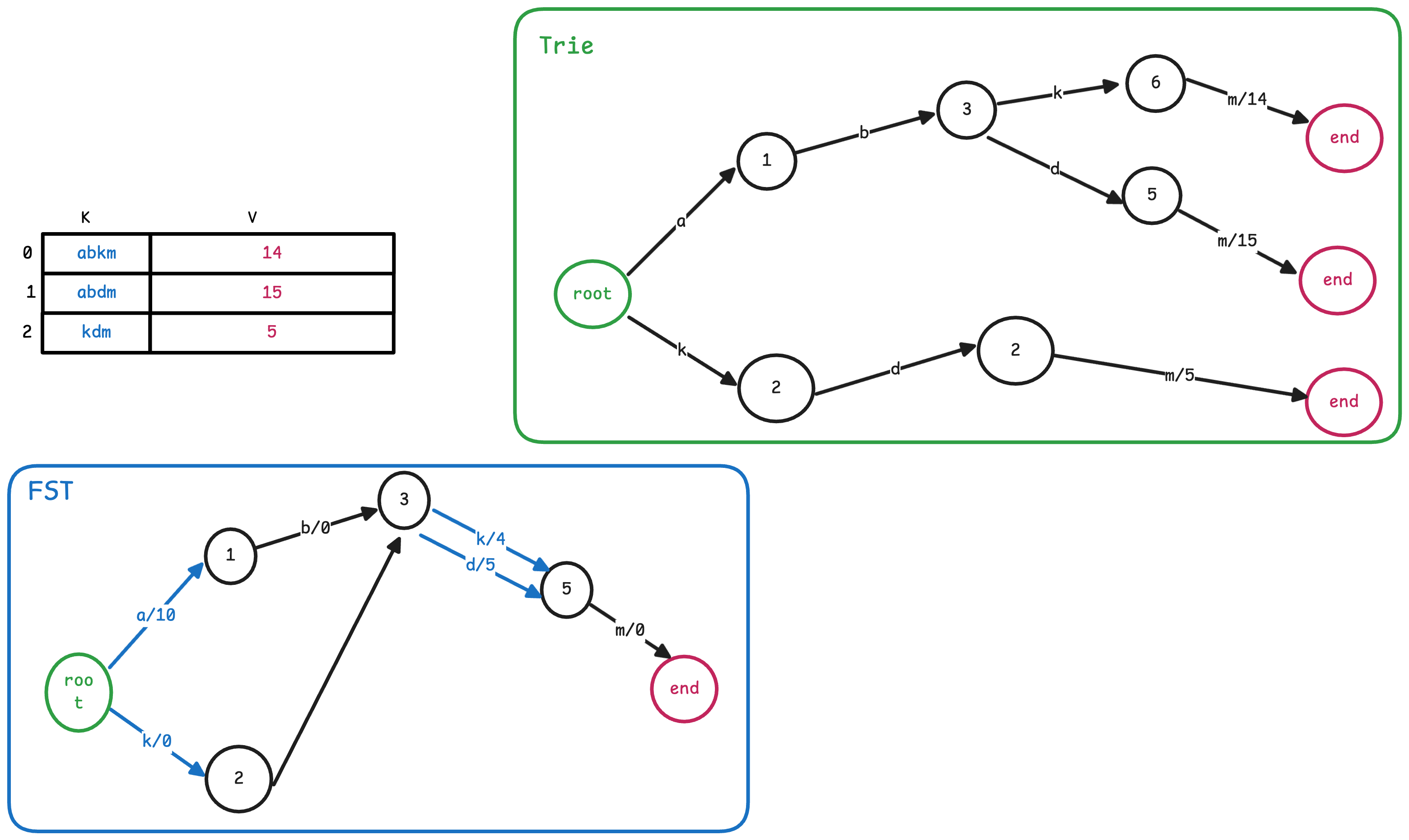

如果我们有一个 term cat,它对应的值为 5,那么它会变为三条边, 如下图所示

对于label 和 target, 这几个概念和Trie树是类似的,也比较直观。但 output 是 FST 所独有的,不同于Trie树将值存储在叶子节点上,FST将值分散的存储在各个边上。

需要将term对应的所有边的output进行累加,才能得到最终的值。

节点

FST的节点包含以下信息:

- arcs: 该节点的所有出边

- isFinal: 该节点是否为终止节点

- finalOutput: 如果该节点为终止节点,则在最终的输出中需要加上该值

对于arcs,它是一个边的有序列表,按照边的label 进行排序。 isFinal 则和Trie树的含义一样,表示该节点是否为一个完整的term的终止节点。可以用于判断一个term是否存在于FST中。

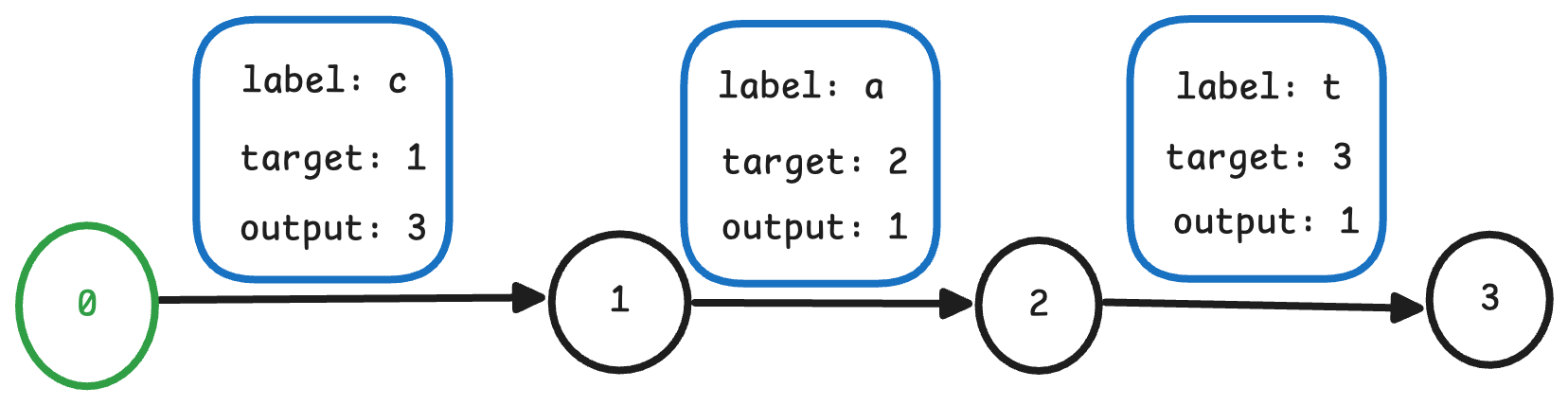

但 finalOutput 则看起来不直观,因为我们在前面介绍边的时候,已经说了FST会把term 对应的值分散存储在各个边上,那么为什么还需要在终止节点上存储一个 finalOutput 呢?

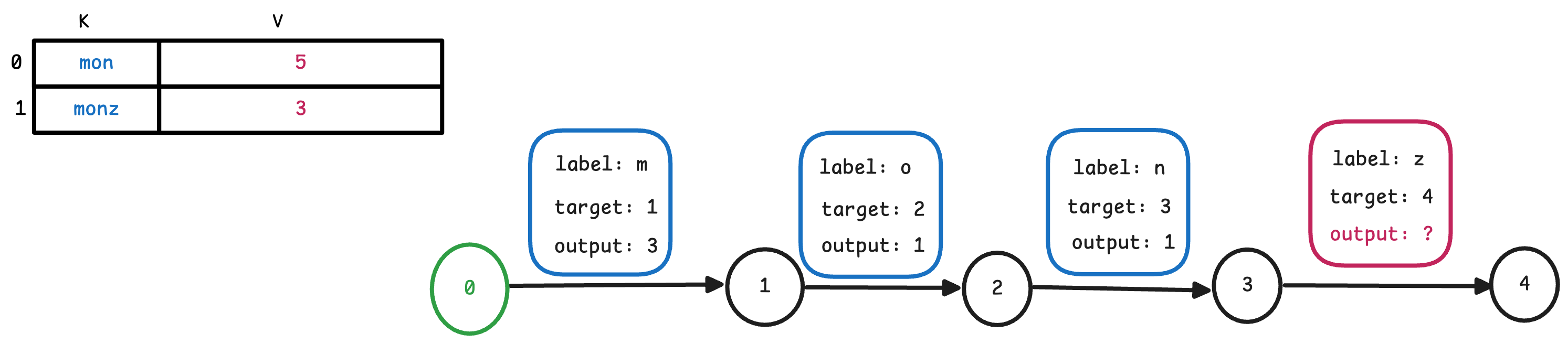

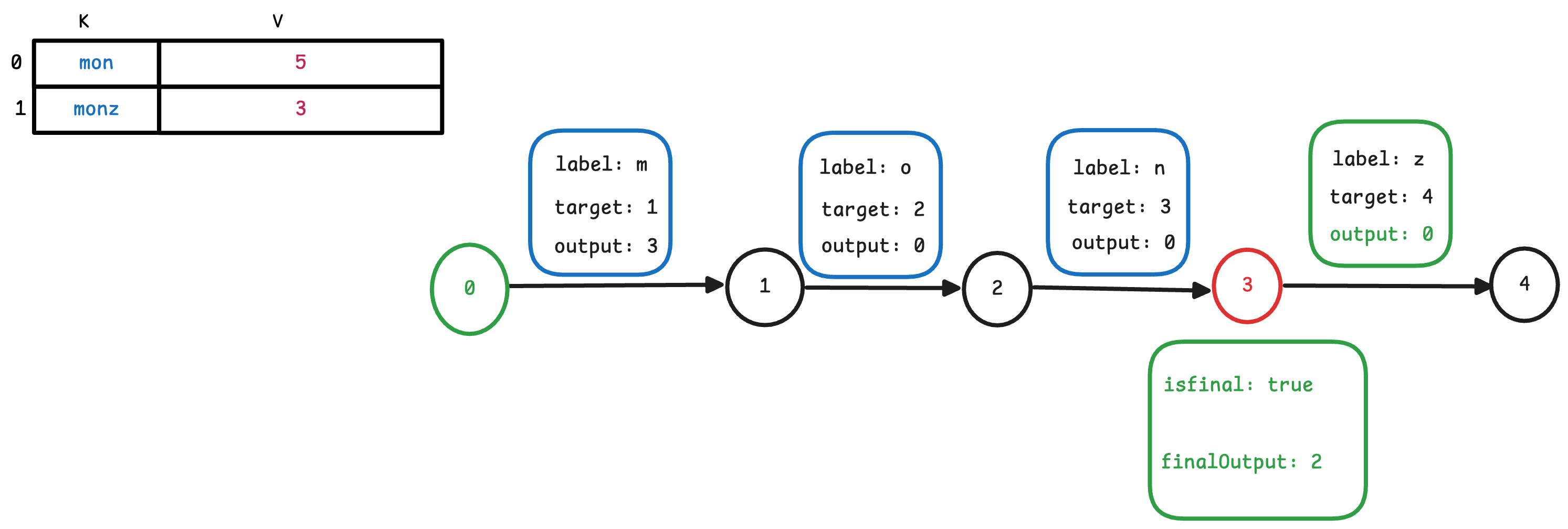

我们可以从下图的例子中看到我们为什么需要finalOutput。

因为边的output 只能存储非负值,因此当我们遇到上述情况的时候发现,我们无法在满足 mon 的所有边上的 output 加起来等于 5,

同时又满足monz 的对应边上的output 加起来等于3。 因此我们需要在mon 终止节点上存储一个finalOutput,来解决这个问题。

如下图所示。

看到这里,大家可能会有疑惑,为什么output 不能是负数呢? 从实现上面来说,这完全是可以的。 在实现上,我们完全可以在边上存储一个负数。

这个非负数的限制,主要是为了减少存储空间。在实际的应用中,我们会将output 存储为变长整数(varint), 但变长整数对于负数的存储效率非常低,

因此选择将 output 限制为非负数,从而提升存储效率。

在介绍完FST的边和节点之后,其实搜索的算法过程也变得非常直观了。我们只需从根节点开始,依次查找每个字符对应的边,累加边上的output,直到遍历完整个term。如果最终停留的节点是一个终止节点,那么我们还需要加上该节点的finalOutput,最终得到的值即为该term对应的值。

整个搜索流程的伪代码/流程如下:

def search(fst, term):

node = fst.root

output = 0

for char in term:

arc = node.find_arc(char)

if arc is None:

return None

output += arc.output

node = arc.target

if node.isFinal:

output += node.finalOutput

return output

return None

FST的构建

这一章节,我们讲述 FST 的构建过程。相较于搜索,构建复杂一些。本文不一上来给出完整算法,而是通过一个精心设计的小例子,逐步引入构建中涉及的关键概念,最后再回到整体流程。

假设我们有如下的 term 集合(已排序)及对应的值:

a -> 5

ab -> 2

cap -> 1

tap -> 1为什么要求有序? 有序能保证“上一个 term 的后缀部分不会再被修改”,因此可安全冻结(freeze)并参与后续复用。也正因为这一点,FST 不适合“实时逐条改写”,而适合批量构建。

我们从空的 FST 开始,依次插入每个 term。

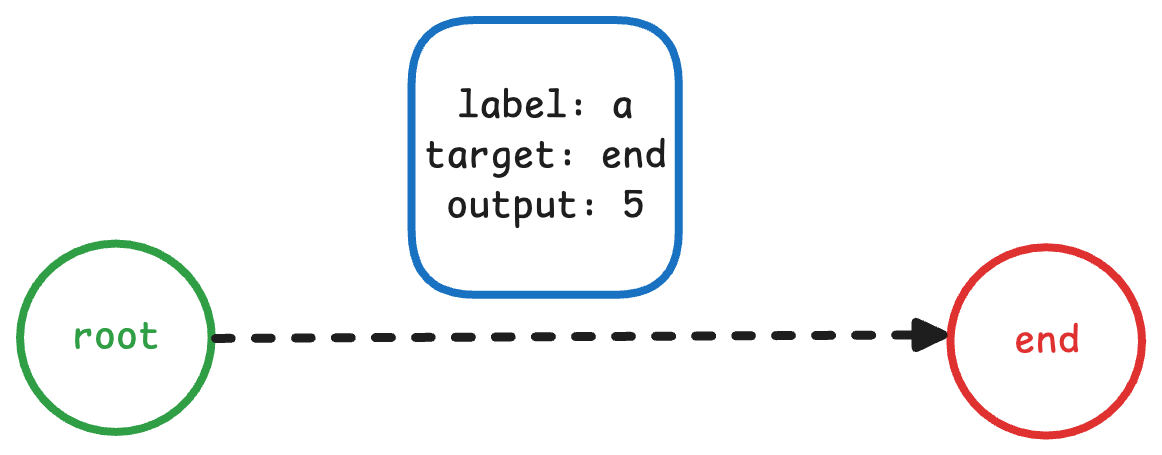

1. 插入 a -> 5

第一条最简单,因为当前FST是空的,因此我们只需要创建一条边,连接根节点和一个终止节点即可,如下图所示:

说明:虽然语义上只要“路径上弧输出相加 = term 值”即可,实现上会尽量把值放在开头的弧,实现更为简单。

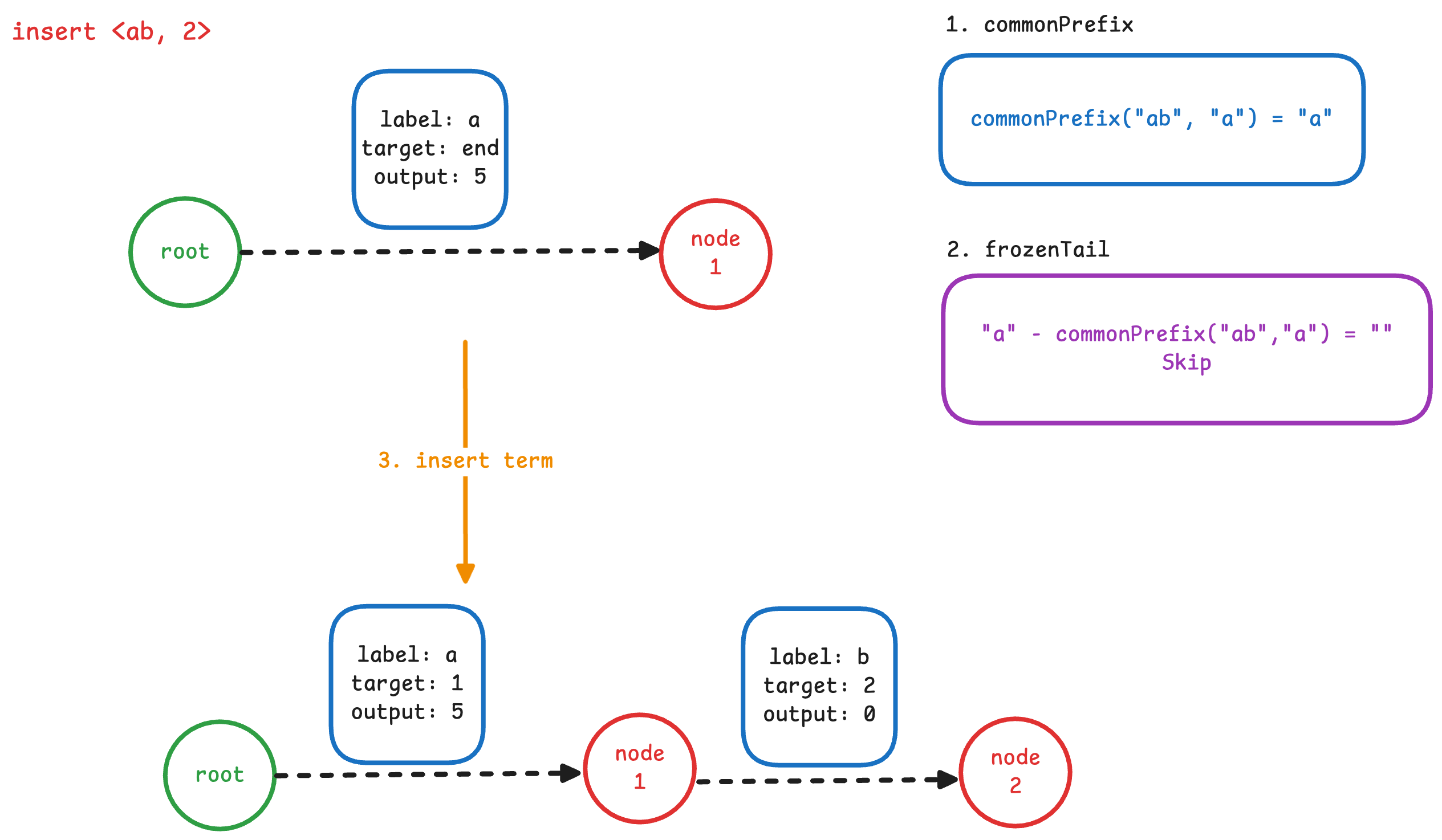

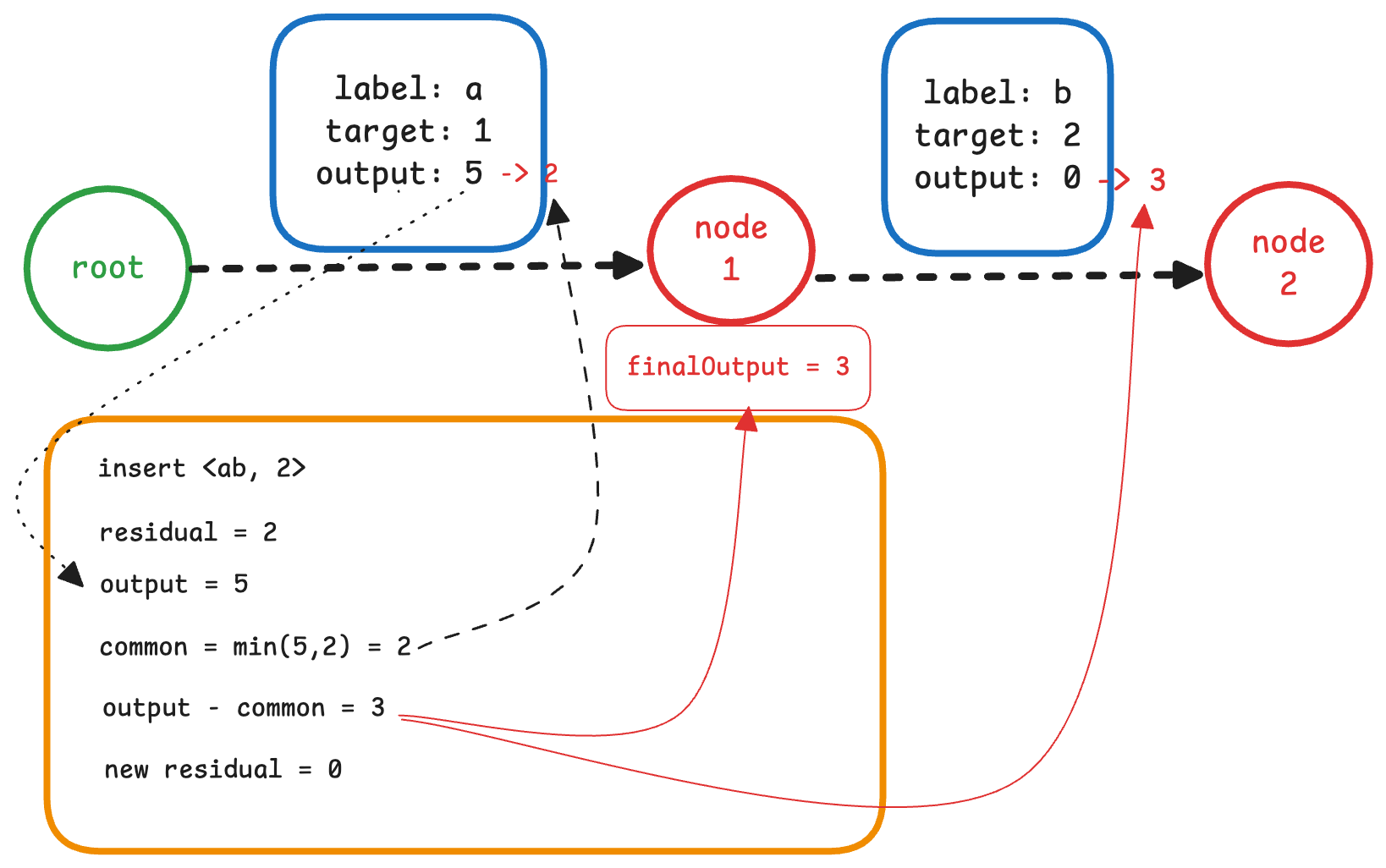

2. 插入 ab -> 2

从这步开始进入完整流程。每次插入分为四步:

- 寻找前缀: 与上一条输入的最长公共前缀。

- 处理后缀: 把上一条在前缀之后的后缀冻结(以便复用)。

- 插入新的输入: 接下来,我们需要插入当前的输入。因为我们已经得到了前缀,所以我们只需要插入后缀部分即可。

- 调整输出: 对边的

output进行调整,从而确保路径上的output累加起来等于term对应的值。同时不会影响之前插入的term的值。

我们先看前三个步骤,然后再看最后一个步骤。

- 2.1 寻找前缀

在这个例子中,插入的 term 是 ab, 它与上一个插入的 term a 共有的前缀为 a。

- 2.2 处理后缀

因为找到的前缀 “a” 就是上一个插入的 term “a” 的全部内容,因此后缀为空,不需要进行冻结,可以直接跳过这一步。

- 2.3 插入新的输入

在前缀节点(图中 node 1)之后,插入后缀 b 与新的终止节点 node 2。新弧的 label为b、output为0。

- 2.4 调整输出

我们发现当把路径上边的 output 累加起来,对于”ab” 而言, 它的值并不等于2. 因此需要调整边的 output,使结果正确。

FST 的调整输出的算法直接描述比较复杂,这里提供一份伪代码,配合上面的例子,方便读者理解。

def prepend_output(child, prefix, outputs):

"""

把 prefix加到 child 的所有弧上;

若 child 在此为终止状态,还要再把 prefix 加到 child 的finalOutput上。

- child.out_arc_outputs: 该子节点的所有出弧

- child.is_final: bool,child 是否为终止节点(final 为True)

- child.final_output: 节点的finalOutput(前文已经介绍过这个概念)

"""

for i in range(len(child.out_arc_outputs)):

child.out_arc_outputs[i] = outputs.add(prefix, child.out_arc_outputs[i])

if child.is_final:

child.final_output = outputs.add(prefix, child.final_output)

def adjust_output_once(parent, child, residual):

"""

在共享前缀的 parent child 节点之间调整输出

- parent: 父节点

- residual: 新插入的term剩余output

- child: 子节点

"""

# 1) 取父节点最后一条弧的 output 与 residual 的公共output, 对于整数而言,就是取最小值

parent_last_arc_output = parent.arcs[-1].output

common = outputs.common(residual, parent_last_arc_output)

parent.arcs[-1].output = common

# 2) 旧弧多出来的那部分下沉到 child(影响其所有弧与终止)

word_suffix = outputs.subtract(parent_last_arc_output, common)

if word_suffix != outputs.NO_OUTPUT:

prepend_output(child, word_suffix, outputs)

# 3) 新键自己的剩余输出也去掉公共部分,带去下一台阶

new_residual = outputs.subtract(residual, common)

return new_residual

def adjust_output(parent, child, residual, prefix):

"""

递归地在共享前缀的 parent child 节点之间调整输出

- parent: 父节点, 初次调用时为根节点

- residual: 新插入的term剩余output

- child: 子节点

- prefix: 共享前缀

"""

for i in range(len(prefix)):

residual = adjust_output_once(parent, child, residual)

if residual == outputs.NO_OUTPUT:

break

# 继续往下调整

parent = child

child = child.arcs[-1].target

child.arcs[-1].output = residual根据上面的伪代码,在这个例子中,我们先处理共享前缀的部分。

调整 node 0 和 node 1 之间边的 output。我们发现 node 0 的最后一条边的 output 为 5, 而需要插入的 term “ab” 的 output 为 2,

因此它们的公共部分 (min) 为 2, 因此我们将 node 0 和 node 1 之间边的 output 调整为 2。

然后将多出来的部分 3 下沉到 node 1 上,因为 node 1 是终止节点,因此需要将 3 加到 node 1 的 finalOutput 上。

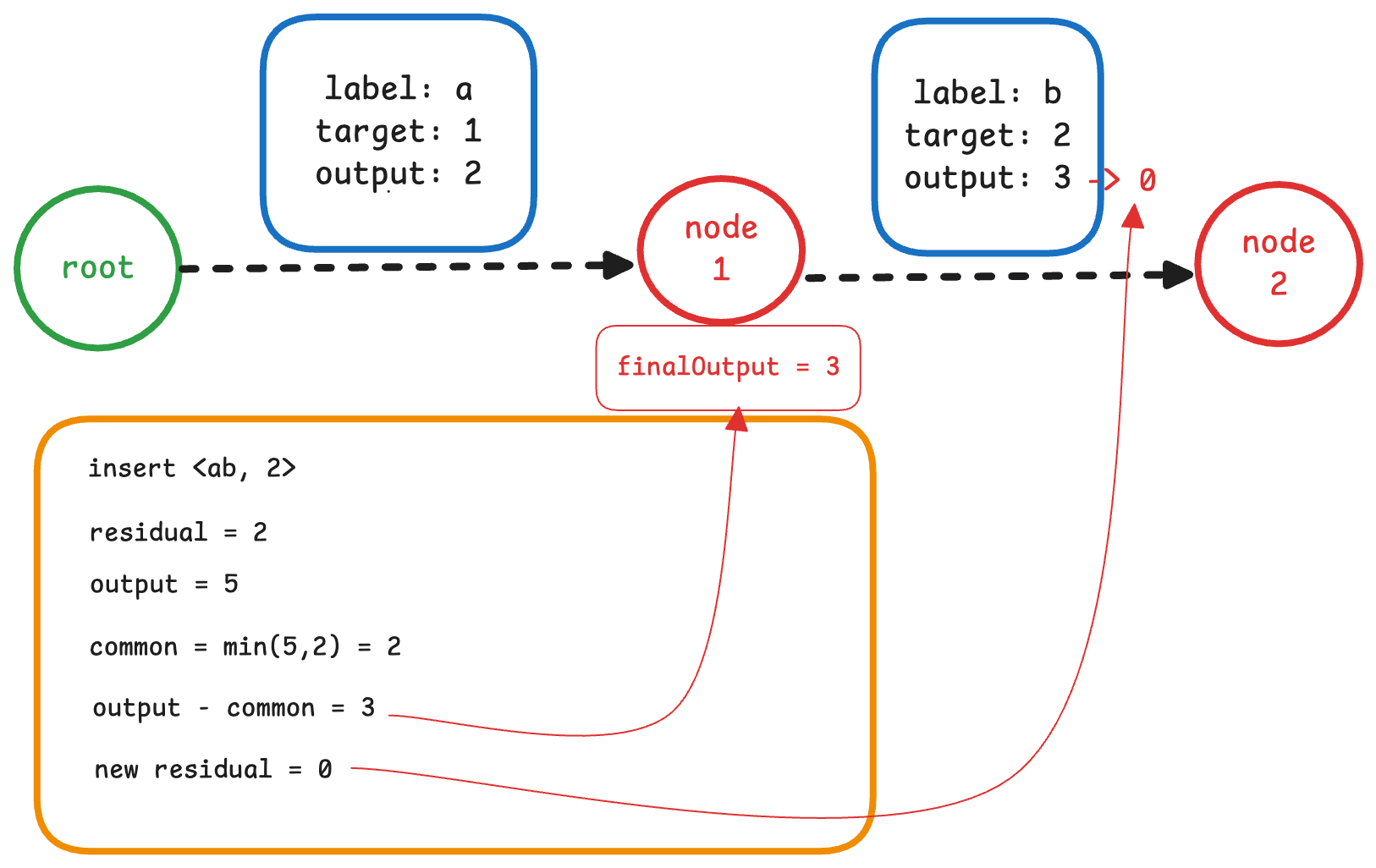

同时 node 1 的所有出边的 output 也需要加上 3。 如下图所示:

在处理完共享前缀的部分后,直接将分叉后最后一条边的 output 设置为新的 residual 即可。如下图所示:

完成上述四个步骤后,我们成功地将 ab -> 2 插入到了 FST 中。

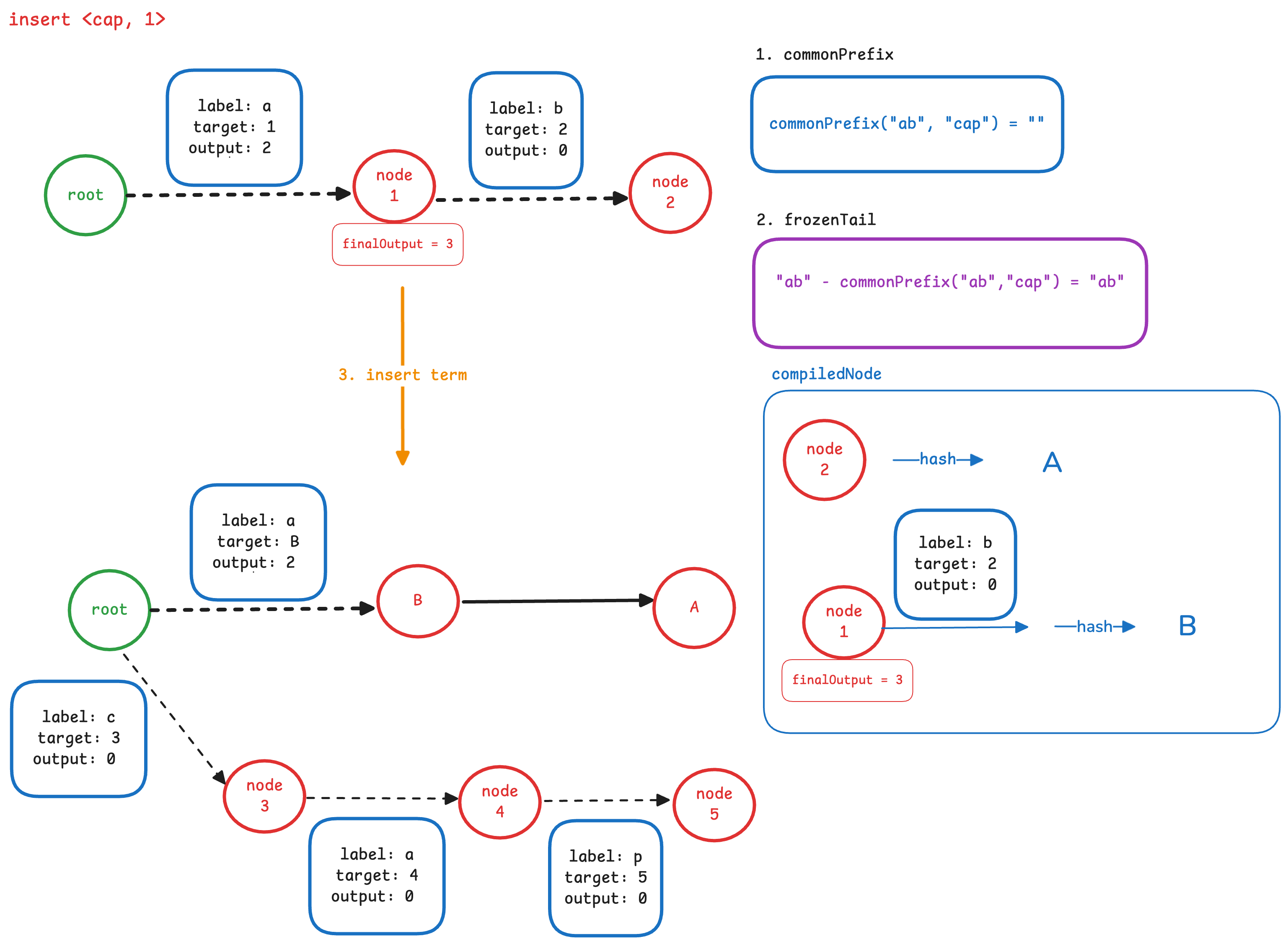

3. 插入 cap -> 1

- 3.1 寻找前缀

插入的 term 是 cap, 它与上一个插入的 term ab 共有的前缀为空。

- 3.2 处理后缀

因为找到的前缀为空,因此上一个term的后缀部分 “ab” 仍然存在,需要将其进行冻结 (freeze)。 冻结的过程为,将

需要冻结的节点所包含的信息进行哈希,然后检查是否已经存储了相同的节点,如果存在,就复用该节点,否则就将该节点存下来(称之为compiledNode)。

举一个例子,假设需要冻结的节点包含以下信息:

- arcs:

- label: b, target: end, output: 0

- isFinal: True

- finalOutput: 0

这些信息哈希后, 得到一个 hash 值, hash1。 后续构建过程中,如果发现一个节点,它的 hash 值也是 hash1, 那么就可以复用之前存储的节点.

这样就实现了节点的复用,从而节省了内存空间。

- 3.3 插入新的输入

接下来,我们需要插入term 的后缀部分 “cap”。因为找不到任何前缀,因此需要从根节点开始,依次插入三条边以及一个终止节点。 如下图所示:

- 3.4 调整输出

这个例子中,没有相同的前缀,因此只需将分叉节点(根节点)的最后一条边的 output 设置为新的 residual 即可。如下图所示:

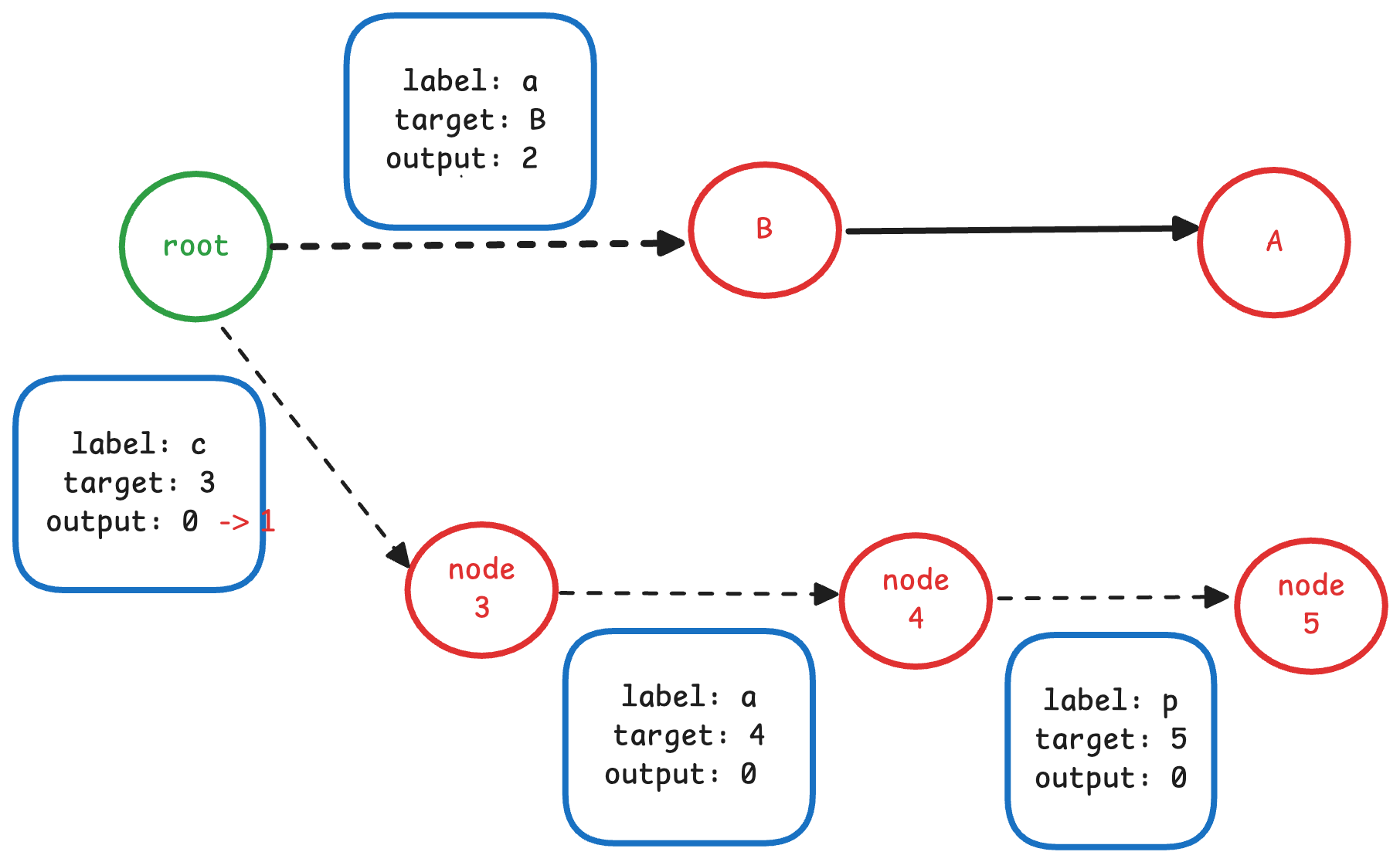

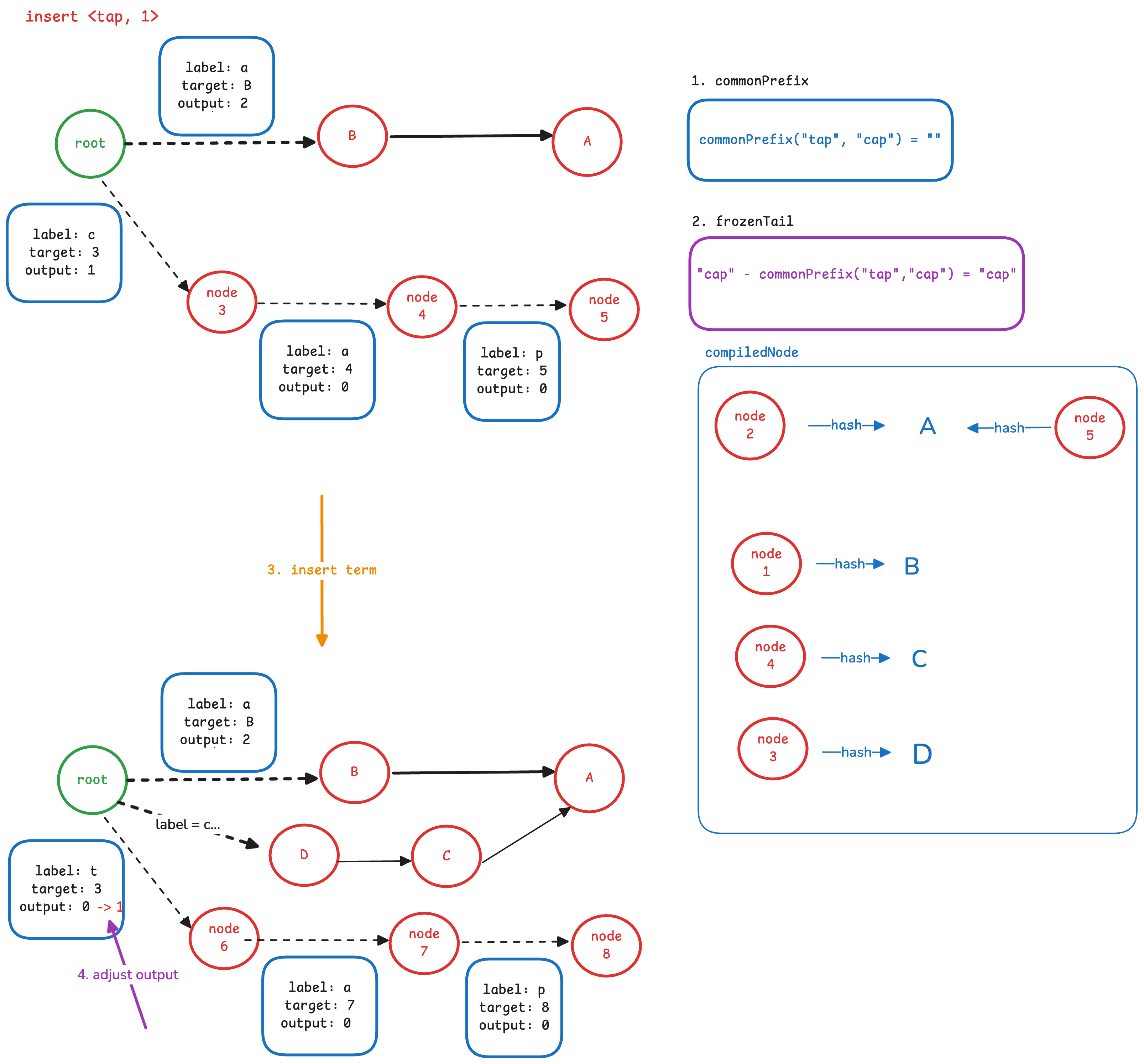

4. 插入 tap -> 1

- 4.1 寻找前缀

插入的 term 是 tap, 它与上一个term cap 共有的前缀为空。

- 4.2 处理后缀

因为共享前缀为空,因此上一个term的后缀部分为 “cap”,需要将其进行冻结 (freeze)。 冻结的过程与上一个例子类似.

这里我们发现,node 5 的信息与之前已经冻结的 node 2 一样,因此它们的 hash 值也相同,可以对该节点复用。

将 node 5 父节点(node 4)对应边的指向改为已冻结的节点(compiledNode)即可。

- 4.3 插入新的输入

我们需要插入当前term的后缀部分 “tap”。 与上一个例子类似,需要从根节点开始,依次插入三条边以及一个终止节点。

- 4.4 调整输出

仍与上一个例子一样,只需将分叉节点(根节点)最后一条边的 output 设置为新的 residual 即可。

因为这个例子与上一个例子非常类似,所以直接给出最终结果,如下图所示:

5. 冻结剩余节点

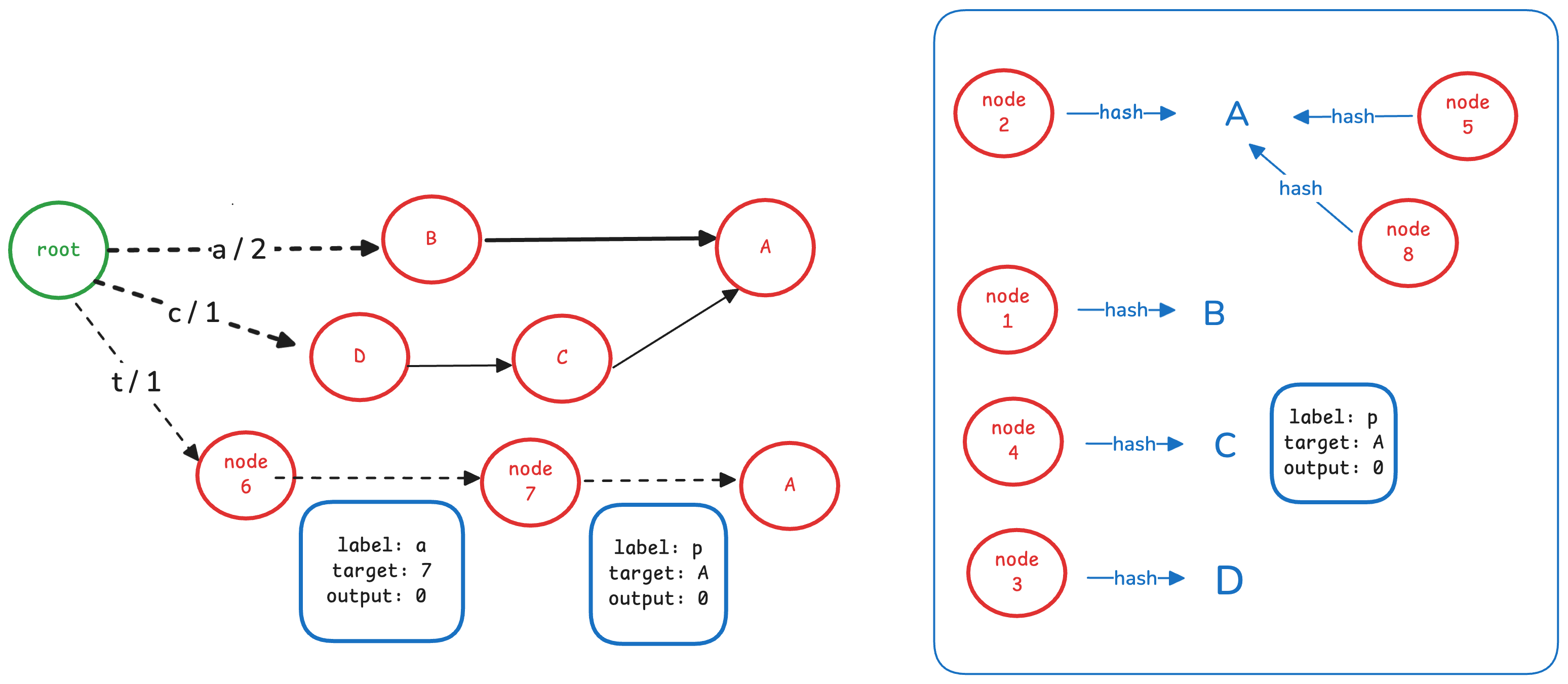

当所有 term 插入完毕,还需把剩余未冻结的节点自底向上依次冻结。在本例中,依次冻结 node 8 → node 7 → node 6 → root。过程中会不断命中等价节点并复用其地址:

首先是 node 8

这个节点什么都没有,仅仅是一个终止节点。与之前的 node 2 一样,因此可以复用node A(冻结后的node 2)。随后

让 node 7 对应边指向 node A。如下图所示:

接下来是 node 7

这个节点的出边的 label 为 p, 指向node A,output 为 0。 它与已冻结的 node C 完全一样,因此可以复用node C。

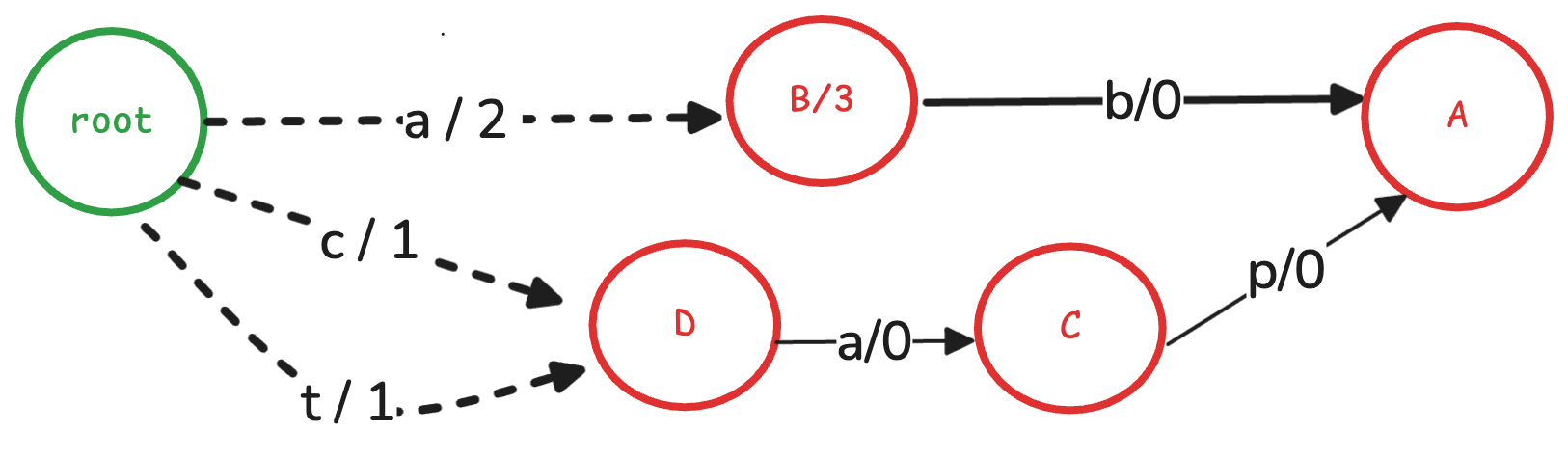

让 node 6 对应边指向node C。如下图所示:

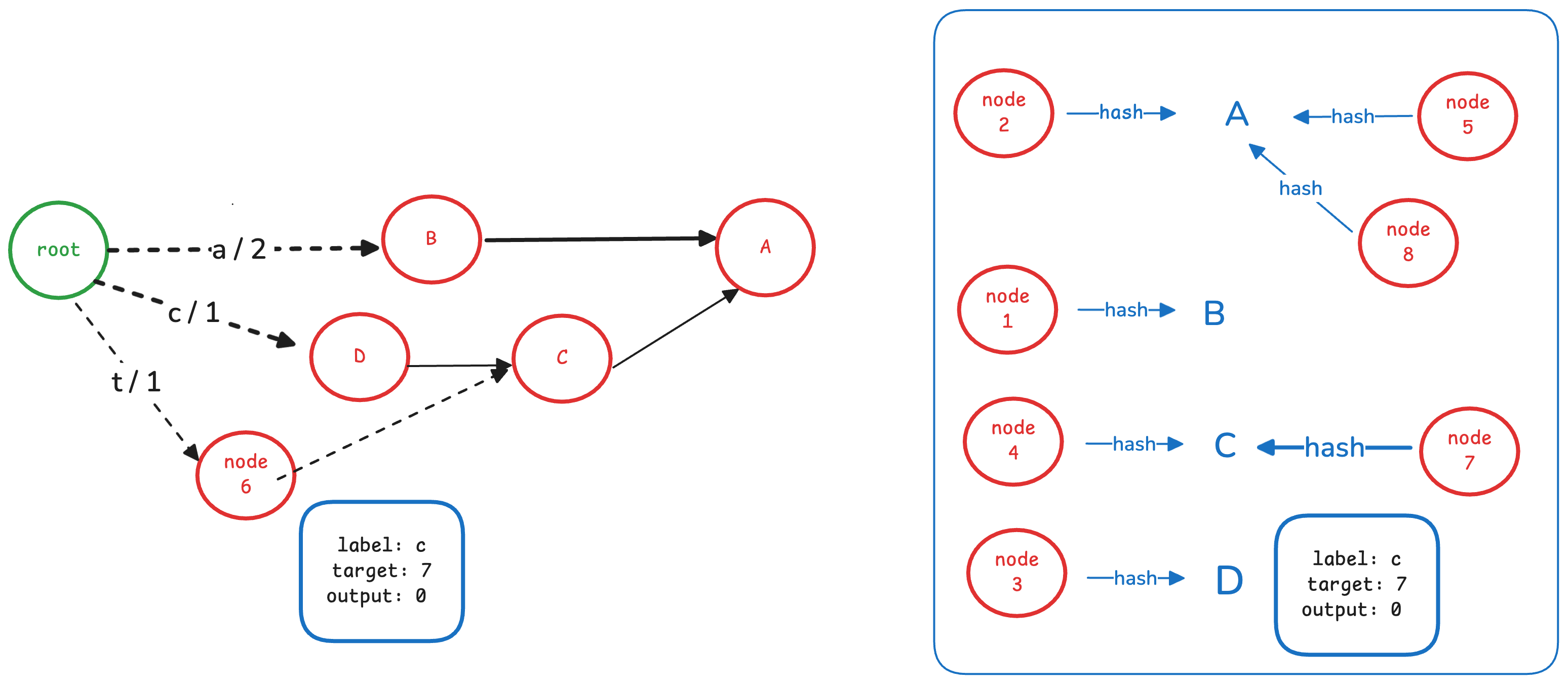

然后是 node 6

这个节点的出边的 label 为 a, 指向node C,output 为 0。 它与已冻结的 node D 一样,因此可以复用node D。

让根节点的对应边指向node D。如下图所示:

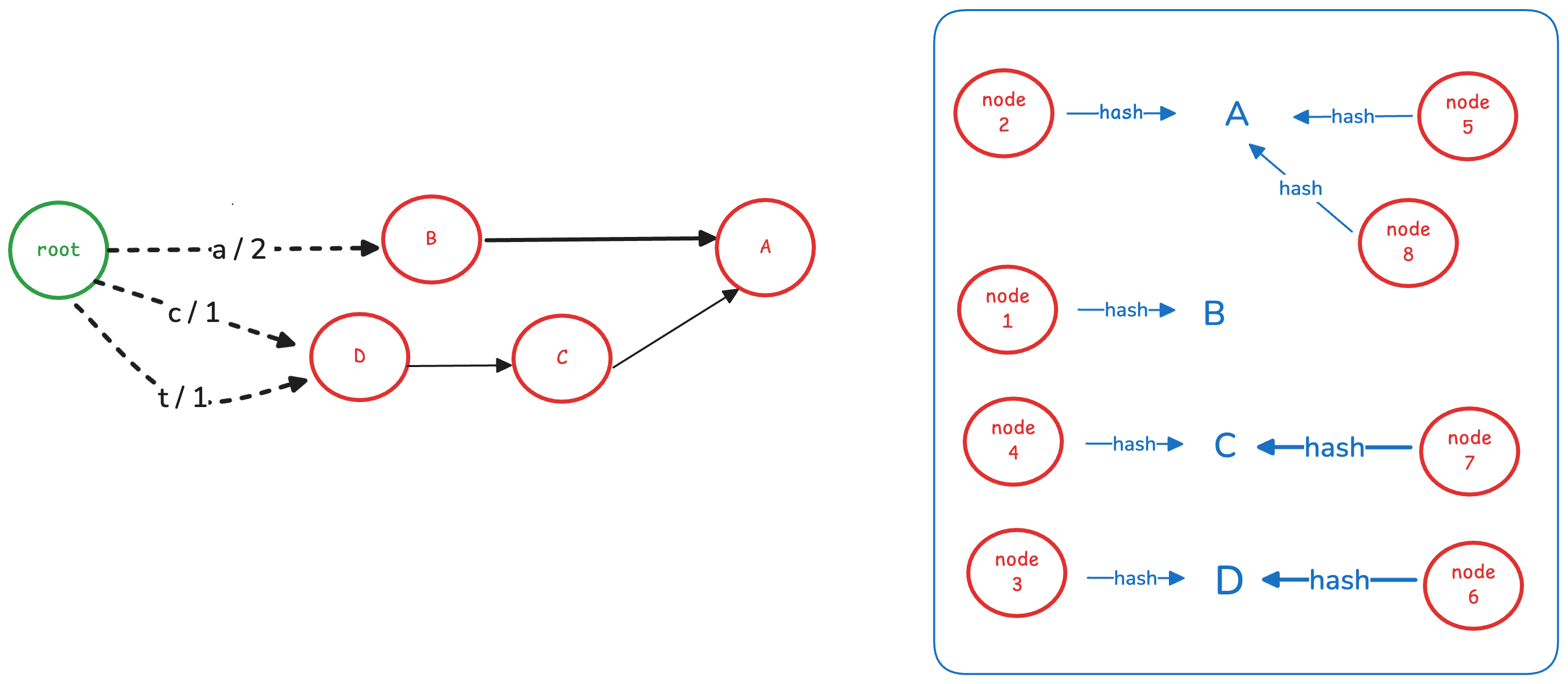

最后是根节点,因为根节点不会与其他节点重复,因此直接将其存储下来即可。

最后的FST结构如下图所示:

总结

本文介绍了 FST 的基本结构与查找/构建算法中的具体流程与细节。提供了一个对FST较为宏观的视角,方便读者理解 FST 的整体原理。 但是具体如何用代码将FST实现出来,本文并没有涉及。 在后续文章中,将介绍 FST 的具体实现代码,帮助读者建立起从理论到实践的完整认知。